나는 한국에 있을 때 청소년 교육단체에서 8년간 일을 했고, 지금은 독일의 한 대학교에서 교육학 석사과정을 시작할 참이다. 나는 한국과 독일의 교육의 과거, 현재, 미래에 대해 관심이 많다.

독일 교육이 한국 교육보다 더 낫다고 말할 수 있을까?

사실, 모든 평가의 결과는 어떤 기준과 근거로 재느냐에 따라 달라지기 마련이다. 똑 부러지게 말할 수 없다는 뜻이다. (논란을 피해 가려는 좀 비겁한 처신처럼 보이려나? 여하간 이것은 사실이다.)

1. 교육을 평가하는 기준이 다양해지고 있다

다만, 한 가지 분명한 사실이 있다. 최근에 이르러서는 상당수의 교육 수요자들, 혹은 교육 전문가들의 평가기준, 트렌드는 이전과는 다소 다른 양상을 보이고 있다는 것이다.

과거, 교육의 핵심적인 목표라 여겨졌던 '지식의 입력, 지적 정보의 기억'은 (여전히 강성이긴 하지만) 다소 약해졌다. 반면, 소위 '창의성 교육, 인성교육'의 덕목들이 실천교육현장에 많이 등장하게 되었다.

물론 이는 과거부터 '바른 교육, 전인교육'이란 이름으로 자주 등장했던 것이 사실이지만, 근자에 이르러서 더욱 보편적인 영역으로 확대되는 추세라고 여겨진다. 특히 <4차 산업혁명>이라는 핵심적인 키워드와 맞물려 지자체, 기업들도 '창의교육'을 지원하는 대열에 함께하며 한창 열을 올리는 중이라 할 수 있다.

사실이지, 오늘날 주류 교육에 대한 의문과 다양한 교육의 대안의 등장은 꽤 오래전부터 계속되었다. 예를 들어, 우리나라의 '대안교육'의 시작을 따져보면, 오산학교 출신으로 농민운동을 이끌었던 이찬갑 선생과 주옥로 선생이 1958년 설립한 '풀무 농업 기술 고등학교'까지 거슬러 들어갈 수 있다. 물론 엄밀히 따지면 풀무학교는 '대안학교'의 이름으로 불렸던 것은 아니지만, 소위 '바른 교육'이라는 '대안적 교육'을 지향했던 학교라 말할 수 있다. (*아래 영상 참고)

2. 김누리 교수의 직언 : 한국 교육은 '반(反) 교육'

그러나 최근 새로운 '교육모델'에 대한 담론이 한차례 뜨겁게 한국을 달궜던 적이 있다. 일명 '김누리 신드롬'이라고 불렸던 '반(反) 교육, 바른 교육'에 대한 담론이 그것이다.

근자에 다양한 대중 매체를 통해 고전 교육이나 수준 높은 지식정보 전달 프로그램이 많아지고 있다. 그중 <차이 나는 클래스>라는 프로그램에 올 3월 초 공개 강연자로 출연했던 김누리 중앙대 교수가 한국의 교육을 '교육적 가치에 반하는 반교육'이라 지칭하고, 그 대안으로 '독일 교육제도'를 거론한 것이다.

김누리 교수가 쏘았던 의문의 화살은 이내 불이 붙어 곳곳에서 찬성, 반대의 글들을 무수히 쏟아냈다. 그런 부분에선 대중매체의 힘이 참 크다는 사실을 다시금 실감하게 된다. 이미 일선 교육현장에선 오래전부터 다양한 문제를 제기하며, 여러 실천적 움직임을 보이고 있었지만, 이렇게 뜨거웠던 적은 없었던 것 같다.

* 참고기사

- [한겨레 신문] 김누리 칼럼, 대한민국 새 100년, 새로운 교육으로

- [오마이 뉴스] '김누리 신드롬', '독일뽕' 아닌 '교육 촛불'에 대한 열망

- [오마이 뉴스] 한국 교육은 늘 틀리고, 유럽교육은 늘 옳은가

- [한겨레 신문] 김누리 교수 칼럼에 부쳐: 독일 교육에 대한 오해

3. 독일 교육은 완벽하지 않다

나는 이와 같은 토론이 매우 중요하다고 생각한다. 특히 오늘날과 같은 학생들이 점차 줄어들고 있고, 사회 모습이 급변하고 있는 시점에는 무엇보다 지금껏 고수해왔던 교육제도에 대해 다시금 물음표를 던질 때가 되었다고 생각한다. 이런 담론이 공개적으로 더 많이 고민되고 논의되었으면 좋겠다.

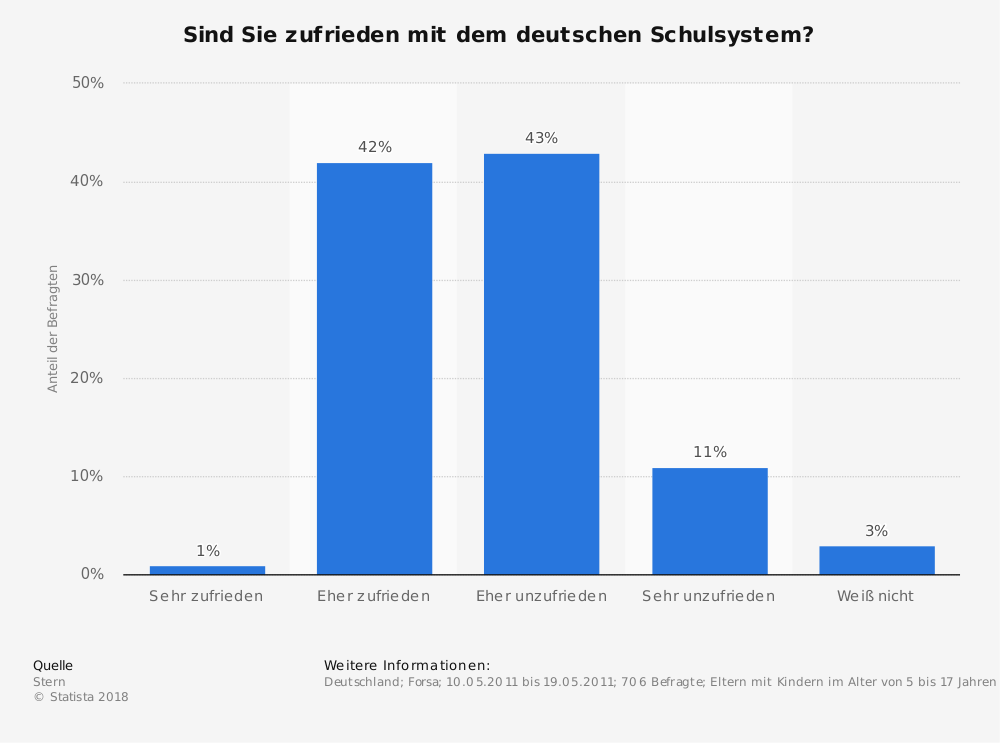

다만, 그것을 위해 내가 지금 보고 느끼고 있는 생각을 조금 첨언하면 '독일 교육도 그리 완벽한 교육은 아니다'라는 사실을 분명히 해두고 싶다. 김누리 교수가 말한 것처럼 독일의 교육이 이상적인 모습만 있는 것은 아니다. 물론 이는 어느 정도 편집 과정에서 특정 부분을 더 부각하고 강조했기 때문일 수도 있다고 보인다.

여하간, 독일도 마찬가지로 ‘사람 사는 곳’이고, ‘똑같이’ 자국의 교육에 대한 많은 비판이 있다. 물론 ‘절대적’인 기준에서 보면 분명 한국과 어느 정도 차이는 존재하고, 그 결 역시 상이하겠지만. 그럼에도 독일에서도 학생 서로 간의 ‘비교’가 있다. 독일에는 없는데, 한국에만 있어서 문제가 된다는 것은 잘못된 주장이다. 독일 학교에도 '비교'가 있다. ‘타인에 의한 평가’도 있다. 그리고 그로 인해 학생들이 느끼는 ‘학업의 스트레스’나 ‘좌절감’ 같은 것들도 (상대적인 범주에선) 한국과 마찬가지로 존재한다.

물론, 개인적으로 보면 나는 김누리 교수의 문제의식에 공감하며, 그분의 주장에 힘을 싣고 싶다. 다만, 그럼에도 그분 독일의 ‘모든’ 아이들이 행복하다고 하신 말에는 선뜻 동의하기 힘들다. 한쪽 양상을 지나치게 강조하며 '이상화' 해선 안된다고 믿는다. 독일의 교육은 ‘완벽'하진 않다.

4. 어떤 교육이 좋은 교육일까?

그렇다면 어떤 교육제도가 좋은 교육제도일까?

김누리 교수의 강연에서 그 실마리를 찾을 수 있다. 그는 강연에서 우리나라의 교육적 현실과 문제를 역사적인 과정을 통해 구조화하여 설명했다. 우리나라 교육이 이렇게 형성된 것은 나름의 과정과 원인이 있었다.

모든 순간 그 시대를 살아가는 사람들은 최선을 다해 가장 적합한 교육 모델을 찾아왔을 것이다. 그것을 무시해서는 안된다 싶다. 때문에 과거 교육이 모두 잘못되었다고 말할 수는 없다.

다만 동시에 인정해야 할 것은 과거에는 '옳았다', 적어도 '최선이었다' 말했던 교육이라 할 지라도, 오늘도 마찬가지로 '옳다'고 볼 수는 없다. 교육을 구성하고 평가하는 기준은 달라져야 한다. 강한 변화를 요구하는 순간에 다다른 것은 사실이다.

모든 시대에 같은 기준을 적용할 수 없는 것처럼, 같은 이유로 모든 사회에 같은 교육적 제도를 도입하는 것은 옳지 않다. 독일 교육이 아무리 좋아 보인다고 할 지라도 그것은 어디까지나 우리 교육이 가지지 못한 것을 그들이 더 가지고 있기 때문이지, 그 교육이 '절대적'으로 완벽하기 때문은 아니라는 점을 잊지 말아야 할 것이다.

그럼 어떤 교육이 좋은 교육인가?

글쎄 나도 잘 모르겠다. 하지만, 늘 오늘의 현실의 질문하고, 변화를 추구하는 '대안적인 교육'이 좋은 교육이 아닐까?

'일기장 : 소식지 : 편지 > 에세이 & 칼럼 & 리뷰' 카테고리의 다른 글

| [잡념] 유행. 트렌트 (ft. 웹툰) (0) | 2020.12.21 |

|---|---|

| <독일 학교>에 대한 설문조사 (*출처: 주독한국교육원) (0) | 2020.11.26 |

| <잘못한 사람>은 <사과>하지 않아.... (feat. 네이버 웹툰, 당신의 과녁) (1) | 2020.11.07 |

| 전문가가 별거니? 네가 전문가야! (feat. 나영석 PD) (0) | 2020.11.07 |

| [브런치북] 조금 더 뻔뻔 해지기로 했다 (0) | 2020.11.01 |